Tagungshaus

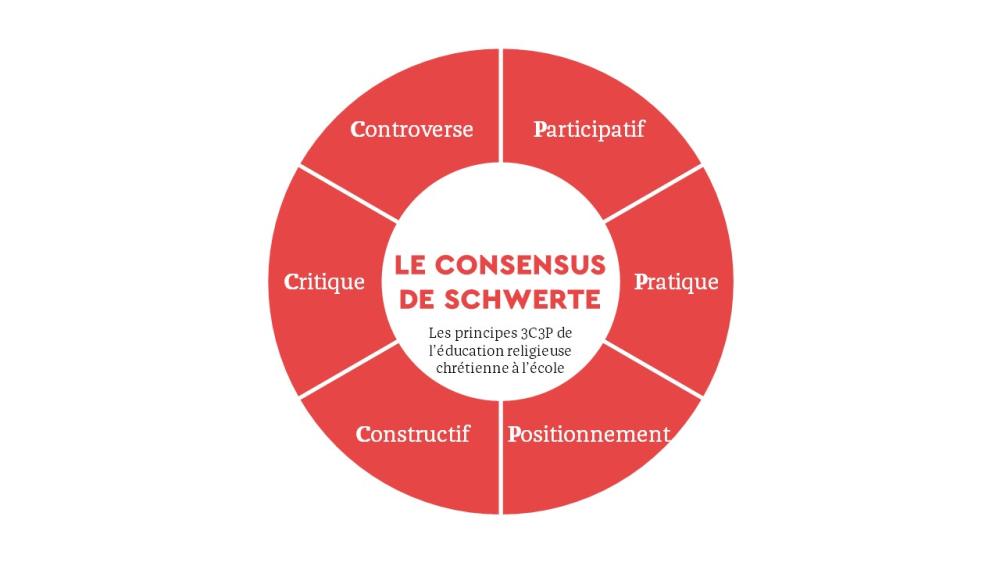

Le consensus de Schwerte

Les principes 3C3P de l’éducation religieuse chrétienne à l’école

Traduction: Anna Suzanne Reilhac (Révision de la traduction: Dominik Herbst et Claudia Gärtner), texte original dans Katechetische Blätter 149/2024 (1), 69-71.

Le consensus de Schwerte résume les discussions et les résultats du colloque « New bottle, old wine ? – Un nouveau regard sur les thèmes politiques dans l’éducation religieuse avec les jeunes », qui s’est tenu en mars 2022 à l’Académie catholique de Schwerte. Six principes (3C3P) guident ainsi l’action pour un enseignement religieux qui veut rendre justice aux dimensions politiques de l’éducation religieuse.

Le consensus s’inspire en particulier de la résolution du synode de Würzburg sur l’enseignement de la religion à l’école (1974) qui a également fait l’objet d’un suivi intensif en Europe. Dans ce contexte, il se réfère également au « Consensus de Beutelsbach » (1976) sur l’éducation politique et civique en Allemagne.

Une contextualisation et une discussion plus approfondies du texte sont disponibles dans l’ouvrage suivant : Jan-Hendrik Herbst, Claudia Gärtner, Robert Kläsener (éds.), « Der Beutelsbacher Konsens in der religiösen Bildung. Exemplarische Konkretionen und notwendige Transformationen ». Frankfurt am Main : Wochenschau 2023 [Le consensus de Beutelsbach dans l’enseignement religieux. Concrétions exemplaires et transformations nécessaires, Francfort-sur-le-Main: Wochenschau 2023].

Controverse

Dans les processus d’éducation religieuse, il convient de débattre de manière controversée des sujets sur lesquels il existe des positions divergentes au sein de la théologie, de l’Église et de la société. La condition préalable est que les positions ne contredisent ni les droits de l’homme ni les connaissances scientifiques obtenues sur la base de normes en matière de rationalité, de méthodologie et de raisonnement. Il convient de tenir compte à la fois de la controverse ad intra (c’est-à-dire la diversité intra- et interreligieuse des traditions religieuses) et ad extra (entre les visions du monde religieuses et laïques).

Critique

Lors de l’initiation et de la mise en œuvre de processus d’éducation religieuse, les rapports de pouvoir et les idéologies sociales doivent être soumis à une réflexion (auto)critique afin de percevoir les dépendances et les inégalités sociales qui se superposent et de pouvoir les contrecarrer. Il en résulte également la nécessité d’articuler la critique, la contradiction et la contestation face aux rapports de domination religieux, sociaux, psychiques et naturels existants et à leurs interdépendances.

Constructif

L’éducation religieuse doit encourager les apprenant.e.s en introduisant, en explorant et en remettant en question la perspective pleine d’espoir de l’annonce du Royaume de Dieu comme perspective d’interprétation contrefactuelle de la réalité dans le processus éducatif. L’orientation vers les conceptions bibliques de la justice ouvre, par l’anticipation et le souvenir, des perspectives d’avenir visionnaires « contre toute espérance ».

Positionnement

L’éducation religieuse doit être (réfléchie) positionnée et comprise, au sens de la tradition biblique, comme l’avocate des marginalisés. Les enseignant.e.s doivent rendre leur propre positionnement transparent tout en offrant aux apprenant.e.s des espaces de réflexion critique afin que ceux-ci puissent se positionner en toute connaissance de cause. Une telle constellation de base permet de contrer l’endoctrinement personnel, structurel, institutionnel et existentiel.

Participatif

Dans le cadre de l’éducation religieuse, les apprenant.e.s doivent être pleinement pris.es en compte dans leur contexte personnel, leurs ressources et leurs perspectives, et être encouragé.e.s à participer au processus d’apprentissage. Ils doivent apprendre à agir de manière pratique sur la base de leurs propres convictions religieuses ou philosophiques. En même temps, ils sont confrontés au fait que dans une perspective chrétienne, leur propre pratique doit être orientée par des notions telles que la « paix », la « justice » et la « responsabilité de la création ».

Pratique

L’éducation religieuse doit être axée sur la pratique, car les religions sont elles-mêmes pratiques. Outre la confrontation avec les perceptions religieuses et les interprétations du monde ainsi que leur évaluation critique, il s’agit également d’appréhender les formes de la religion vécue. Ce n’est qu’en s’intéressant aux pratiques spirituelles et aux actions sociopolitiques (motivées par la religion) que l’éducation religieuse ouvre des voies pour transformer la société par l’action individuelle et collective et la rendre plus juste.